五十年前拍攝之紀錄片《廬山植物園》

1974年夏,珠江電影制片廠派攝制組來廬山,拍攝紀錄片《廬山植物園》,由李耀光編導。該片全長24分鐘,制成之后,在全國放映十余年,既普及植物學知識,也提升植物園聲譽。然此事緣起今不得而知,但在拍攝期間陳封懷來廬山小住,指導拍攝,或者由其聯系而來。陳封懷來山還邀請其之老友南京林學院葉培忠,及北京中央美術研究所作家馮伊湄一同來山,參與拍攝。葉培忠系樹木育種專家,與廬山植物園交往深厚,不僅參加植物園成立盛典,介紹學生汪菊淵來園工作,其后其樹木育種材料為植物園提供,此來廬山還與植物園共同研究針葉植物,合作寫文一篇。

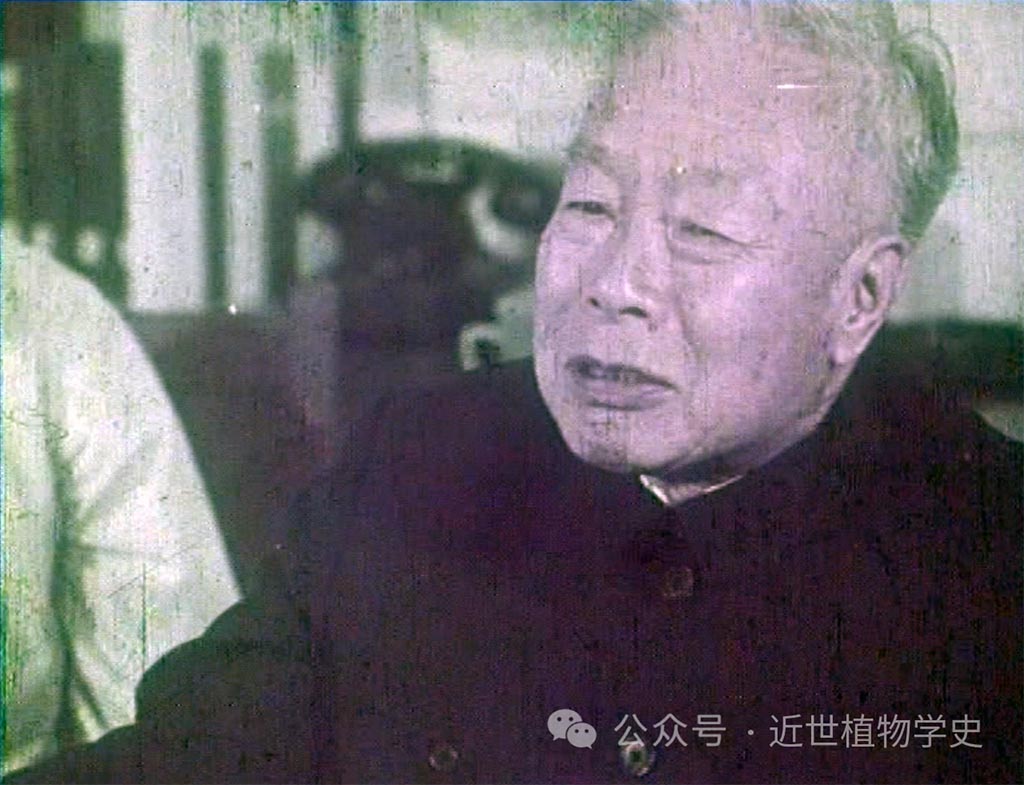

影片中的陳封懷

影片中的葉培忠

其時拍攝電影非尋常之事,廬山植物園將此視為重要工作,幾乎舉全園之力,與之配合,不僅將園林整治出最美景致,還將研究工作盡可能展示。拍攝地點不僅在廬山,為了增加其豐富性,還至國內相關地方拍攝素材。汪國權參與其事,在南京攝制期間,有函致園中,報告行止,時在1974年11月。其云:離山已近半月,現將工作匯報如下:13日安達宜春,由于地縣藥材公司熱情接待,大力支持,拍攝工作完成得較好。21日離開宜春,直奔杭州。這次我們吸取上次經驗教訓,沒有去找杭州植物園,直接到浙江省委宣傳部,得到當地領導的支持,使得拍攝工作迅速完成。24日離開杭州,經上海中轉去南京,于26日抵寧,非常感謝南京地質古生物研究所的領導,在困難的條件下,為我們解決了住宿問題。今天(27日)上午我們去古生所看了水杉的化石,得到古植物室(二室)的同志具體幫助。擬明日到江蘇省電影制片組借燈光后,迅速拍掉。估計月底可離寧。由于路上耽誤了些時間,李、龐兩位準備直接去武漢,我則在九江下船回山一次,取些資料及衣物,再趕到武漢,拍完利川水杉后,便與他們取道武漢去廣州。

攝制組在宜春,拍攝天麻種植成功;往杭州拍攝什么則不清楚,往南京拍攝水杉化石,往利川拍攝生存之水杉。其時,交通不便,如此輾轉多地,即便住宿也有困難,何況還有舟車勞頓,旅途艱辛,可以想見,然不辭勞苦,為求完美。

影片中慕宗山在主持會議

珠江電影制片廠于1975年3月制成樣片,送交植物園征求意見。植物園組織全園職工觀看多遍,并座談討論,得到諸多意見,最后由園黨支部、園革委會歸納整理,致函制片廠,請求修改。摘錄如下:

一、關于這部影片主題思想:我園一致認為該片反映了廬山植物園經過無產階級文化大革命和批林批孔運動,遵照毛主席的革命科研路線,科研為無產階級政治服務、為工農兵服務、與生產勞動相結合的革命景象。

二、影片科學性方面:我園所進行的科研項目,基本屬于應用推廣研究,影片基本上反映了我園當前的研究水平。1、天麻的引種,生活史的歸納,放在生活史的后面為好。2、優良樹種推廣是我園科研的一個重要方面,影片對此反映不夠,建議增補。3、茅栗的改良,目前僅有苗頭,建議解說詞不要說得過分。4、我園許多研究活動是在園內展區進行,影片分區介紹過略,建議作適當介紹。5、園內自然條件是引種馴化研究的依據 ,解說詞中沒有提到,建議補上。6、種苗交換時是引種馴化研究組成部分,我園雖與國內、國外有關單位建立這種交換關系,但以國內為主,影片和解說詞都沒有明確反映這點。

三、有些屬于落后技術方面鏡頭,如手工炒茶,竹竿打板栗,建議刪除。

四、根據文化部劉慶棠同志和廬山黨委有關負責同志的意見,應有序幕式鏡頭,我們的領導認為應有廬山代表性的鏡頭,從廬山引到廬山植物園。

今將該函和影片相對照,可悉植物園其時之政治風貌,在女解說員高腔聲中,得到很好體現。當然,此非植物園獨有,全國皆然,時代使然。影片所展示園林景致,說明植物園自1973年開始整治,得到很好恢復,而在文革之國中則不多見;植物園其時之研究項目,大多在影片中得到記述,但自認其研究屬應用推廣研究,則是忘卻純粹理論研究之初衷。具體修改意見,并沒有被制片廠完全接受,如手工炒茶被刪除,而竹竿打板栗則保留;序幕式鏡頭有增加、種子交換也有增加;但茅栗改良還保留。制片廠得此意見作修改之后,9月間植物園又派施海根、汪國權、余水良赴廣州,與制片廠共看改后之片,再商需要修改之處,如品嘗廬山云霧茶場景在廣州重拍;對女聲配音解說要求改為男聲,“現在配音解說的是女聲,氣力不足,且無感情,有些話沖口而出,木然得很。我們建議改用男聲,要求深情并茂”,但并未如植物園之愿,最終還是女聲。

也許植物園人到廣州商量修改未久,該片即為殺青,其片尾署名時間為1975年9月。該片全國發行之后,1976年6月俞德浚在北京嘗為觀看,致函植物園主任慕宗山時言及之:“從電影片中看到你園氣象一新,科學研究工作有進展,各兄弟園應該向你們學習,特表敬意。”俞德浚所言,或是對廬山植物園此時期工作予以中肯之贊譽。

廬山植物園藏有《廬山植物園》之膠片。2006年葉培忠之女葉樸與余聯系,云其曾觀看該片,見其中有其父影像,且是留下唯一影像,問余是否可以找到該片。余請示時任園主任張青松,赴北京時,將此膠片帶上,以求在北京電影制片廠將其轉錄成DVD光盤。北京電影制片廠工作人員見到膠片,云已潮濕生霉,需要進行專門清洗。告知我們清洗之處,予以清洗,總算盡一天力完成此務,所費近千元,均由葉樸支付,我僅費力來回攜帶膠片,植物園則獲得一張DVD。

2020年有“司徒完強天地”公眾號將《廬山植物園》影片發表在網絡,2023年被植物學界某位老師發現,一時轉發甚多。司徒先生對該片有一段文字說明,其云:這部珠影1974-75年拍攝,1975年出品的科教紀錄錄片,有中國現代植物學奠基人、廬山植物園創始人陳封懷(14’32”),和中國林木育種學奠基人葉培忠(10’49”)的珍貴鏡頭。陳封懷是畫家陳師曾之子。74年他特邀好友,畫家司徒喬遺孀馮伊湄女士同往廬山參加拍攝。馮女士同年拾起擱置了近10年的筆,寫下《廬山散記》。她品廬山云霧茶的隨感留在了紀錄片解說詞中。兩位文人墨客在一個特殊年代難得的相聚,給一部充滿時代烙印的影片添加了點滴情趣。影片中還有司徒喬二女兒司徒雙(11’31”,戴眼鏡的教師)和司徒喬外孫女司徒完滿(4’08”,著紅衣女孩)的短暫鏡頭。

馮伊湄為司徒喬夫人,作者當是司徒喬之家人;若非家人,也難將其中司徒喬女兒及外孫女準確標出。影片中所述廬山云霧茶解說詞,出自馮伊湄之手,此前未曾聞,亦為有用之史料,附錄在此。